Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)

Acer platanoides L. 1753

Sapindaceae

- Seifenbaumgewächse (APG IV)Spitzahorn

Quelle: Schmeil-Fitschen 2019

Verbreitung: Europa (nicht auf den Britischen Inseln), Kaukasus

Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN

Größe: 10 - 20 m

Blütezeit: IV - V

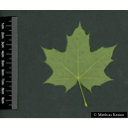

Kurzbeschreibung: Bis 25 m hoher Baum mit grauer, glatter, fein längsrissiger Borke und eirundlicher Krone. Knospen endständig, spitz eiförmig und rötlichbraun. Blätter platanenähnlich, 10-20 cm breit, bis etwa zur Hälfte fünflappig, kahl, unterseits achselbärtig, beiderseits gleichfarbig. Blüten in aufrechten Doldenrispen, gelbgrün, Kelch- und Kronblätter 4-6 mm lang, Staubblätter auch in männlichen Blüten kürzer als die Krone, in der Mitte des Diskus (Ausbuchtung des Blütenbodens mit Nektardrüsen) inseriert. Fruchtflügel 4-6 cm lang, Fruchtschale flach. Blüht mit der Laubentfaltung von April bis Mai und wird mit 20 Jahren blühreif.

Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei The Plant List (2010); Familie: Sapindaceae (APG III)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei Zander 2008; Familie: Aceraceae (Zander 2008)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Sapindaceae (APG III)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei The Plant List (2010); Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei Rothmaler 2017; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer platanoides L. - Accepted: Acer platanoides L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Sapindaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- grünlich-gelb

- Blüten

- Blüten gelbgrün, vor den Blättern erscheinend, Blütenstiele kahl

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Lebensform

- holzig, Baum

- Blätter

- Blattlappen länglich zugespitzt, mit wenigen langen zugespitzten Zähnen

- Laubwechseltypus

- sommergrün

- Früchte

- Fruchtflügel einen stumpfen Winkel bildend bis fast waagrecht

- Bodenbedingungen

- sickerfrische (feuchte), nährstoff- und basenreiche, milde bis mäßig saure, humose, lockere Lehmböden oder Steinschuttböden

- Lichtbedingungen

- Sonne, Halbschatten

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ◐-○

- Wurzeltypus

- Tiefwurzler

- Sukzessiontypus

- leicht verwildernde Pionierpflanze

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- ziemlich selten in sonnigen Linden-Ahorn-Hangwäldern, in Schluchtwäldern, auch im Auenwald oder Eichen-Hainbuchenwald; Ebene bis mittlere Gebirgslage

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- Begleitgehölz, auch Hauptholzart

- Kommentar zur Ökologie

- Bienenweide, Nutzholz, Allee- und Straßenbaum

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- Ver. Tilio-Acerion

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- empfindlich gegen Bodenverdichtung, aber resistent gegen Kontaktsalz

- Einschränkungen bzgl. Temperatur

- sommerwarme Klimalage

- Einschränkungen bzgl. Habitat

- tolerant gegen Schadstoffe aus der Umwelt

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- empfohlen als Nektarlieferant, wichtige Nährpflanze für Wildbienen. Wegen früher Blütezeit meist "nur" gute Entwicklungstracht.

- Biotoptyp

- Landschaft: Feldgehölz, auch an Böschungen; Stadt: Grünflächen, Plätze, Straßenraum, Straßenränder

- Verwendung

- Holz wird zur Herstellung von Musikinstrumenten, Möbeln, Intarsien und zum Drechseln verwendet

- Verwendungshinweis

- Lebendbau: Ufer oberhalb des Mittelwasserbereichs, zur Rekultivierung geeignet; Stadt: als Einzelbaum, Parkbaum, auch als Alleebaum

- Nektar

- gut bis sehr gut

- Pollen

- mittel

- Honigtau

- Tracht von Mai bis Juli möglich, wird von mindestens 6 Blattlausarten produziert.

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Frühlings-Seidenbiene (Colletes cunicularis), Andrena flavilabris, Andrena nitida, Andrena tibialis, Rostrote Mauerbiene (Osmia bicornis), Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta), Steinhummel (Bombus lapidarius) und Ackerhummel (Bombus pascuorum)

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Blätter werden von Blattschneider- und Mörtelbienen (Megachile spp.) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt.

- Steckbriefe Wildbienen (www.Wildbienen.info.de)

- Steckbrief Colletes cunicularius Steckbrief Osmia bicornis Steckbrief Osmia cornuta

- Rinde

- grau, glatt, fein längsrissig

- Spross

- Endknospen >7 mm lang, Knospen weinrot

Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Kämper, Wiebke et al. (2018): Flower visitation honeybee and bumblebee. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/16086?version=2; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Ruppertshofen, Heinz et al. (1995): Der summende Wald - Waldimkerei und Waldhygiene.. Ehrenwirth, München, 8., völlig neubearb. und erw. Aufl.; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; Sebald, O. et al. (1992): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. 4. Ulmer: 362. 3800133156.; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;