Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)

Medicago sativa L. 1753

Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)

- Schmetterlingsblütengewächse (APG IV)Saat-Luzerne, Echte Luzerne, Alfalfa

Quelle: Schmeil-Fitschen 2019

Verbreitung: Europa, Türkei, Kaukasus, Iran, West-Sibirien, Amur, Mittel-Asien, Indien, China, Nord-Afrika; eingebürgert in Nord-Amerika

Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN

Größe: 0,2 - 0,8 m

Blütezeit: VI - IX

Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei Zander 2008; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (Zander 2008)Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei The Plant List (2010); Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG III)Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG III)Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei The Plant List (2010); Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago sativa L. - Accepted: Medicago sativa L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Fabaceae (Leguminosae) (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- blau-violett

- Samen und Keimung

- 1 gr. = 550 - 600 Korn

- Blüten

- Kronblätter kräftig violett

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE (*)

- Lebensform

- krautig, terrestrisch, ausdauernd (Staude)

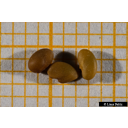

- Früchte

- Frucht flach, mit 2-4 engen Windungen

- Bodenbedingungen

- besonders auf warmen, milden, basenreichen und tiefgründigen Lehm- und Lößböden, auch Rohböden

- Lichtbedingungen

- Halblicht- bis Volllichtpflanze

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ○ (- ◐)

- Wurzeltypus

- bis 5 m tief wurzelnd

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- bes. in Bastard-Populationen mit Medicago falcata (kaum rein) als wertvolle Futterpflanze angebaut, oft verwildernd in mageren Wiesen, an Wegen und Böschungen; Ebene bis mittlere Gebirgslagen, vor allem Wärme-, Kalk- und Trockengebiete

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- häufig

- Kommentar zur Ökologie

- Stickstoffsammler, Kulturpflanze seit früher Antike, Bienenweide

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- wild vor allem im Dauco-Melilotion oder Convolvulo-Agropyrion (Elymion), ferner in halbruderalen Mesobromion- oder trockenen Arrhenatherion-Ges.,

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- nicht salzertragend

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: N = etablierte Neobiota

- Bezug zur Region

- natürliche Vorkommen sind Baden-Württemberg sind fraglich

- Gefährdungspotential des eingewanderten Taxons in der Region

- Sollte die Art kultiviert werden (z.B. wegen ihrer Eigenschaft als Nahrungspflanze für (oligolektische) Bienen), bitte nur gebietsheimisches Saatgut verwenden. Falls dieses nicht verfügbar ist, bitte andere Arten auswählen. , nach BfN:

- Generelle Empfehlung

- Hauptfutterpflanze der Sägehornbiene Melitta leporina und der Kleinen Schlürfbiene Rhophitoides canus.

- Verwendungshinweis

- Einbau in Fruchtfolgen wirkt sich ökologisch günstig aus.

- Nektar

- gut

- Pollen

- wenig bis mittel

- Blütenbesuchende Insekten

- Wird von Schwarzbeinige Filzbiene (em>Epeolus fallax) als Nektarquelle genutzt.

- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen

- Andrena wilkella, Andrena labialis, Osmia acutocornis, Luzerne-Graubiene (Rophitoides canus), Luzerne-Sägehornbiene (Melitta leporina), Schwarzbürstige Blattschneiderbiene (Megachile nigriventris), Juni-Langhornbiene (Eucera longicornis) und Mai-Langhornbiene (Eucera nigriscens). Hauptpollenquelle der Luzerne-Graubiene und deutlich bevorzugt von der Luzerne-Sägehornbiene Andrena labialis Osmia acuticornis

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Dünen-Seidenbiene (Colletes marginatus), Andrena congruens, Andrena decipiens, Andrena flavipes, Andrena fulvida, Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum), Weißgefleckte Wollbiene (Anthidium punctatum), Kleine Harzbiene (Anthidium strigatum), Osmia aurulenta, Stahlblaue Mauerbiene (Osmia caerulescens), Schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina), Megachile pilidens, Luzerne-Blattschneiderbiene (Megachile rotundata), Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea), Veränderliche Hummel (Bombus humilis), Steinhummel (Bombus lapidarius), Bunthummel (Bombus sylvarum), Rotbeinige Furchenbiene (Halictus rubicundus) und Schwarzglänzende Keulhornbiene (Ceratina cucurbitina)

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Blätter werden von Luzerne-Blattschneiderbiene (Megachile rotundata) und Stahlblaue Mauerbiene (Osmia caerulescens) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt.

- Spross

- Stängel locker bis dicht behaart

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Jäger, E. J. et al. (2007): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Aufl. 31.10.2007: 880.; Jörn Breuer et al. (2023): Informationen zu ausgewählten ackerbaulichen Maßnahmen in FAKT II und im Rahmen der Öko-Regelungen bei den Direktzahlungen.. Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten, Baden-Württemberg (Hrsg.) (1985): Pflanzenkatalog zur Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums (Kurztitel: Bienenweidekatalog); Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.; Parreno, Alejandra et al. (2025): Visitation records of bees in Germany (58 plots). See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31131?version=12; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;