Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)

Salix alba L. 1753

Salicaceae

- Weidengewächse (APG IV)Silber-Weide

Quelle: Schmeil-Fitschen 2019

Verbreitung: Europa ohne Skandinavien; Türkei, Kaukasus, Iran, Westsibirien, Mittelasien, West-Himalaya, Nord-West-Afrika; eingebürgert in Skandinavien

Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN

Größe: 15 - 30 m

Blütezeit: IV - V

Salix alba L. - Accepted: Salix alba L. bei The Plant List (2010); Familie: Salicaceae (APG III)Salix alba L. - Accepted: Salix alba L. bei Zander 2008; Familie: Salicaceae (Zander 2008)Salix alba L. - Accepted: Salix alba L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Salicaceae (APG IV)Salix alba L. - Accepted: Salix alba L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Salicaceae (APG IV)Salix alba L. - Accepted: Salix alba L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Salicaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Lebensform

- holzig, Baum

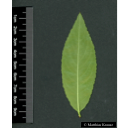

- Blätter

- Deckblätter an der Außenseite zur Spitze hin oft nur spärlich behaart bis kahl; Unterseite der Blattspreite +/- dicht, anliegend silbrig-seidig behaart

- Bodenbedingungen

- bewegt nasse, periodisch überschwemmte, nährstoff- und basenreiche, meist kalkhaltige, sandig-kiesige Tonböden oder reine Schlickböden (Rohauböden)

- Lichtbedingungen

- sonnig, Halbschattenpflanze

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ○,◐

- Sukzessiontypus

- Bodenfestiger

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- an Ufern, Auwaldsäume gegen Altwässer, Ströme, Bäche oder Seen; Ebene bis mittlere Gebirgslagen

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- ziemlich häufig und bestandbildend

- Kommentar zur Ökologie

- Stickstoffreichtum zeigend

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- Charakterart des Salicetum albae (Salicion albae), Ass. Salicetum albae

- Natürliche Vermehrung (auch vegetativ)

- Stockausschlag, Triebstecklinge

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- nicht salzertragend

- Einschränkungen bzgl. Feuchte

- verträgt keine Staunässe

- Einschränkungen bzgl. Temperatur

- etwas wärmeliebend

- Empfehlung (regionalen Aspekt)

- für städtischen Straßenraum nicht geeignet

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- Empfohlen für die Bienenweide

- Biotoptyp

- Landschaft: Feldgehölz, Wegraine, Auen; Stadt: Grünflächen

- Verwendungshinweis

- markanter Einzelbaum, Leitfunktion an Wegen, an Gewässern; Lebendbau: Ufer im Mittelwasserbereich, Straßen (eingeschränkt); standortgerecht pflanzen

- Nektar

- gut bis sehr gut

- Pollen

- gut bis sehr gut

- Honigtau

- Wird von mindestens 4 Blattlausarten produziert

- Blütenbesuchende Insekten

- Wird von Nomada alboguttata, Nomada bifasciata, Nomada fabriciana, Nomada ferruginata, Nomada flavoguttata, Nomada fucata, Nomada fulvicornis, Nomada goodeniana, Nomada hirtipes, Nomada lathburiana, Nomada leucophthalma, Nomada marshamella, Nomada obscura, Nomada panzeri, Nomada ruficornis, Nomada signata, Nomada striata, Nomada succincta, Nomada villosa und Nomada zonata als Nektarquelle genutzt.

- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen

- Andrena apicata, Andrena praecox, Weiden-Sandbiene (Andrena vaga), Andrena labialis, Andrena wilkella und Mai-Langhornbiene (Eucera nigrescens)

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Andrena dorsata, Rotfransige Sandbiene (Andrena haemorrhoa), Andrena nigroaenea, Andrena varians, Andrena gravida, Veränderliche Hummel (Bombus humilis), Steinhummel (Bombus lapidarius), Helle Erdhummel (Bombus lucorum), Ackerhummel (Bombus pascuorum), Bunthummel (Bombus sylvarum), Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris), Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum villosulum und Lasioglossum subfasciatum

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Wird von Kleiner Holzbiene (Xylocopa iris) und Osmia pilicornis als Nistmöglichkeit verwendet. Blätter werden von Megachile maritima zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt. Pflanzenhaare werden von Berg-Wollbiene (Anthidium montanum) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt.

- Spross

- Zweige braunrot bis gelbgrün, jüngere Zweige beim Anlegen an die Tragachse nicht leicht abbrechend; Knospen und Spitze der Sprossachse dicht, anliegend silbrig-seidig behaart

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Kämper, Wiebke et al. (2018): Flower visitation honeybee and bumblebee. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/16086?version=2; Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten, Baden-Württemberg (Hrsg.) (1985): Pflanzenkatalog zur Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums (Kurztitel: Bienenweidekatalog); Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.; Plants for a Future (1996-2012): PFAF. See: https://pfaf.org/; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;