Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)

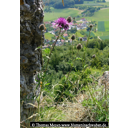

Centaurea scabiosa L. 1753

Asteraceae (Compositae) - Korbblütengewächse (APG IV)

Scabiosen-Flockenblume, Skabiosen-Flockenblume

Taxonkonzept: Schmeil-Fitschen 2019

Verbreitung: Europa, West-Sibirien, Ost-Sibirien

Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN

Größe: 0,3 - 1,2 (m)

Blütezeit: VI - IX

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei The Plant List (2010); Familie: Asteraceae (Compositae) (APG III)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei Zander 2008; Familie: Asteraceae (Compositae) (Zander 2008)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG III)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei Rothmaler 2011; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Asteraceae (Compositae) (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei Zander 2008; Familie: Asteraceae (Compositae) (Zander 2008)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG III)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei Rothmaler 2011; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)

Centaurea scabiosa L. - Accepted: Centaurea scabiosa L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Asteraceae (Compositae) (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- dunkelrot bis violett

- Blüten

- Köpfchen ~ 20 mm lang, Hüllblätter nervenlos

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Lebensform

- krautig, terrestrisch, ausdauernd (Staude)

- Blätter

- Blätter dunkelgrün, beiderseits spärlich rau behaart, selten ganz kahl, fiederspaltig, mit breit lanzettlichen Abschnitten

- Bodenbedingungen

- sommerwarme, mäßig trockene, meist kalkreiche, mäßig saure bis milde, humose, lockere, steinige oder reine Lehm- und Lößböden

- Lichtbedingungen

- sonnig bis halbschattig

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ◐-○

- Wurzeltypus

- bis 200 cm tief wurzelnd

- Sukzessiontypus

- auch Rohbodenpionier, zum Teil halbruderale Wanderpflanze

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- sonnige Kalk-Magerrasen und -weiden, Raine, Wald- und Buschränder, auch Mähwiesen

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- zersteut aber gesellig

- Kommentar zur Ökologie

- bienen- und fliegenbestäubt, Trockenheitszeiger, formenreich

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- Festuco-Brometea-Klassencharakterart, Kla. Festuco-Brometea

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- nicht salzertragend

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- Empfohlen für die Bienenweide

- Biotoptyp

- Weiden und Mähwiesen (durch intensive Grünlandnutzung inzwischen weitgehend fehlend), Naturgärten

- Verwendungshinweis

- Bienenweide auf Grünland; aussaatwürdige Art für Blumenwiesen im Siedlungsbereich; aussaatwürdige Art für artenreiche Wiesen im Außenbereich

- Zielgruppe

- Landwirte; Haus- und Kleingärtner; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen; Streuobstwiesenbewirtschafter; Imker

- Zielgruppe Abkürzung

- L, H, K, S, I

- Nektar

- gut

- Pollen

- gut

- Blütenbesuchende Insekten

- Wird von Dunkelflügelige Buckelbiene (Sphecodes albilabris), Coelioxys afra, Coelioxys conica, Coelioxys conoidea, Coelioxys rufescens, Nomada rufipes, Schwarzbeinige Filzbiene (Epeolus fallax), Bärtige Kuckuckshummel (Bombus barbutellus), Böhmische Kuckuckshummel (Bombus bohemicus), Feld-Kuckuckshummel (Bombus campestris), Norwegische Kuckuckshummel (Bombus norvegicus), Rotschwarze Kuckuckshummel (Bombus rupestris) und Wald-Kuckuckshummel (Bombus sylvestris) als Nektarquelle genutzt.

- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen

- Rainfarn-Maskenbiene (Hylaeus nigritus), Wegwarten-Hosenbiene (Dasypoda hirtipes), Osmia niveata, Osmia spinulosa und Gekerbte Löcherbiene (Heriades crenulatus)

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Andrena coitana, Andrena pilipes, Dickkopf-Furchenbiene (Halictus maculatus), Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus), Rotbeinige Furchenbiene (Halictus rubicundus), Gelbbindige Furchenbiene (Halictus scabiosae), Weißbindige Furchenbiene (Halictus sextinctus), Golf-Furchenbiene (Halictus subauratus), Smaragd-Furchenbiene (Halictus submediterraneus), Gewöhnliche Fruchenbiene (Halictus tumulorum), Lasioglossum albipes, Lasioglossum albocinctum, Gewöhnliche Schmalbiene (Lasioglossum calceatum), Lasioglossum clypeare, Lasioglossum convexiunsulum, Lasioglossum majus, Lasioglossum subfasciatum, Mohn-Mauerbiene (Osmia papaveris), Megachile ligniseca, Megachile maritima, Megachile melanopyga, Dünen-Pelzbiene (Anthophora bimaculata) und Große Keulhornbiene (Ceratina chalybea)

- Saatmischung

- Mesophile Saumgesellschaft für schlechte und mittlere Ackerböden; Veitshöchheimer Bienenweide

- Spross

- Stängel nur oberwärts mit 1-2 Seitenzweigen mit jeweils nur 1 Köpfchen

BfN (2010): Artenfilter und Kartendienst für regionales gebietseigenes Saat- und Pflanzgut krautiger Arten, Accessed: 03.06.2025. See: https://regionalisierte-pflanzenproduktion.de/artenfilter.htm;

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.;

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.;

Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de;

Jäger, E. J. et al. (2007): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Aufl. 31.10.2007: 880.;

Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.;

Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.;

The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51;

Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.;

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.;

Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de;

Jäger, E. J. et al. (2007): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Aufl. 31.10.2007: 880.;

Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.;

Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.;

The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51;

Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann.

Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier:

Datenschutzerklärung von Google

| Geschlecht | Standort | Akzessions-Nr. | Pflanzjahr | Spende | IPEN | Lat. | Long. |

|---|

Letzte Aktualisierung:

Taxonomische Aktualisierung: Helmut Dalitz am: 19.3.2021Aktualisierung des Steckbriefs: Aleta Neugebauer; Helmut Dalitz; imported by Helmut Dalitz; zuletzt von: Aleta Neugebauer am: 1.7.2025

In der untenstehenden Liste der Pflanzen in den Gärten sind bei vielen Gehölzen Koordinaten vermerkt. In diesen Fällen zeigen die Punkte in der Karte die Standorte der Pflanzen an.

Sind keine Koordinaten vermerkt, zeigt der jeweilige Punkt die Mittelkoordinaten der Parzelle in den Gärten an.