Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench 1794

Asteraceae (Compositae)

- Korbblütengewächse (APG IV)Herbst-Löwenzahn, Herbst-Schuppenlöwenzahn

Taxonkonzept: The Plant List (2014), version 1.1

Verbreitung: Europa, Ost-Sibirien, Nordwest-Afrika, Grönland

Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN

Größe: 0,15 - 0,4 (m)

Blütezeit: VII - IX

Leontodon autumnalis L. - Accepted: Leontodon autumnalis L. bei Zander 2008; Familie: Asteraceae (Compositae) (Zander 2008)Leontodon autumnalis L. - Accepted: Leontodon autumnalis L. bei The Plant List (2010); Familie: Asteraceae (Compositae) (APG III)Leontodon autumnalis L. - Accepted: Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG III)Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench - Accepted: Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG III)Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench - Accepted: Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench bei Schmeil-Fitschen 2019; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench - Accepted: Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Asteraceae (Compositae) (APG IV)Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench - Accepted: Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Asteraceae (Compositae) (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- gelb

- Samen und Keimung

- 1 gr. = 600-700 Korn

- Blüten

- Randblüten unterseits rötlich gestreift

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE (*)

- Lebensform

- krautig, terrestrisch, ausdauernd (Staude)

- Blätter

- Blätter tief fiederteilig, mit linealischen Zipfeln, meist völlig kahl

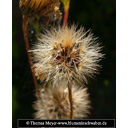

- Früchte

- Alle Pappusborsten federig

- Bodenbedingungen

- frische bis mäßig frische, nährstoffreiche (stickstoffreiche), vorzugsweise kalkarme, mehr oder weniger humose, dichte Lehm- und Tonböden, auch salzertragend

- Lichtbedingungen

- Halblichtpflanze

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ○ - ◐

- Wurzeltypus

- bis 50 cm tief wurzelnd

- Sukzessiontypus

- Pionierpflanze

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- Fettweiden, Parkrasen, Trittgesellschaften; Ebene bis Gebirge

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- verbreitet

- Kommentar zur Ökologie

- Kulturbegleiter, formenreich, [Oberdorfer: salzertragend; floraweb: nicht salzertragend]

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- schwache Cynosurion-Verbandscharakterart, auch im Agropyro(Elymo)-Rumicion oder Polygonion avicularis,

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- Wegen der späten Blühphase wichtige Wildbienen-Nahrungspflanze für oligolektische Bienen

- Verwendungshinweis

- Aussaatwürdige Art für Blumenwiesen im Siedlungsbereich

- Zielgruppe

- Landwirte; Haus- und Kleingärtner; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen

- Zielgruppe Abkürzung

- L, H, K

- Nektar

- mittel

- Pollen

- wenig

- Blütenbesuchende Insekten

- Wird von Sphecodes crassus, Sphecodes geoffrellus, Sphecodes hylinatus, Sphecodes rufiventris, Stelis ornatula, Stelis punctulatissima und Coelioxys elongata als Nektarquelle genutzt.

- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen

- Andrena denticulata, Andrena fulvago, Andrena humilis, Andrena polita, Berg-Zottelbiene (Panurgus banksianus), Stumpfzähnige Zottelbiene (Panurgus calcaratus), Spitzzähnige Zottelbiene (Panurgus dentipes), Wegwarten-Hosenbiene (Dasypoda hirtipes), Osmia leaiana und Gewöhnliche Löcherbiene (Heriades truncorum)

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Gewöhnliche Maskenbiene (Hylaeus communis), Hylaeus dilatatus, Zweifarbige Sandbiene (Andrena bicolor), Andrena coitana, Sandrasen-Furchenbiene (Halictus leucaheneus), Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus), Rotbeinige Furchenbiene (Halictus rubicundus), Weißbindige Furchenbiene (Halictus sextinctus), Gewöhnliche Furchenbiene (Halictus tumulorum), Steinhummel (Bombus lapidarius), Glockenblumenhummel (Bombus soroeensis), Lasioglossum albipes, Gewöhnliche Schmalbiene (Lasioglossum calceatum), Lasioglossum laeve, Lasioglossum leucopus, Lasioglossum leucozonium, Pförtner-Schmalbiene (Lasioglossum malachurum), Lasioglossum nigripes, Lasioglossum nitidiusculum, Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum puncticolle, Lasioglossum tarsatum und Lasioglossum villosulum

- Spross

- Stängel verzweigt mit wenigen kleinen lanzettlichen Hochblättern

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 1. Familien und Gattungen. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 1149 S.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Kämper, Wiebke et al. (2018): Flower visitation honeybee and bumblebee. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/16086?version=2; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten, Baden-Württemberg (Hrsg.) (1985): Pflanzenkatalog zur Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums (Kurztitel: Bienenweidekatalog); Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google

| Geschlecht | Standort | Akzessions-Nr. | Pflanzjahr | Spende | IPEN | Lat. | Long. |

|---|