Wissenswertes zu diesem Pflanzenindivuduum

Acer campestre L. 1753

Sapindaceae

- Seifenbaumgewächse (APG IV)Feld-Ahorn, Maßholder, Holler- oder Hartbaum

Akzessionnummer: SP-EB-028-16

Pflanzjahr: 2016

Taxonkonzept: The Plant List (2010)

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Türkei, Nord-Iran, Marokko, Algerien

Größe: 3 - 24 (m)Blütezeit: IV - V

Kurzbeschreibung: Bis 24 m hoher Baum oder knorriger Strauch mit rundlicher Krone und hellbrauner Borke mit netzartigen Leisten. Zweige anfangs kurz behaart, gelegentlich mit Korkleisten, Knospenschuppen an der Spitze behaart. Blätter 4-10 cm breit, bis über die Mitte in drei bis fünf stumpfe Lappen geteilt, Basallappen kleiner. Anfangs beiderseits behaart, später verkahlend. Blütenstände wenigblütig, aufrecht doldenrispig, flaumig behaart. Kron- und Kelchblätter behaart, grünlich, 3-5 mm lang, Früchte kahl oder behaart, 2-4cm lang. Formenreiche Art, die mit 25 Jahren das erste Mal blüht. Im Vergleich zum Berg- und Spitzahorn ist der Feldahorn flexibel in seinen Ansprüchen an den Wasserhaushalt, benötigt dafür aber mehr Licht und Wärme. Der Feldahorn kommt in gemäßigten Klimazonen vor (Europa, Nordamerika, Ostasien). Als wärmeliebende Baumart tritt er im Gebirge über 800m kaum auf. Die Art ist langsam wachsend und ist in der Konkurrenz zu schnell wachsenden Arten daher in geschlossenen Waldbeständen unterlegen. Häufiger kommt er an Waldrändern oder in Hecken vor. Mit dem weitverzweigten Herzwurzelsystem kann er auf nährstoffärmeren, auch kalkhaltigen Böden mit schwacher Wasserversorgung gut gedeihen. Überschwemmungen oder Staunässe verträgt er hingegen weniger.

Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei Zander 2008; Familie: Aceraceae (Zander 2008)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei The Plant List (2010); Familie: Sapindaceae (APG III)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Sapindaceae (APG III)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei Schmeil-Fitschen 2019; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei Rothmaler 2017; Familie: Sapindaceae (APG IV)Acer campestre L. - Accepted: Acer campestre L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Sapindaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- grünlich-gelb

- Blüten

- Blüten grünlich mit oder nach der Blättern erscheinend, Blütenstiele behaart

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Lebensform

- holzig, Baum

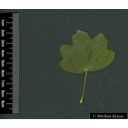

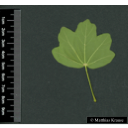

- Blätter

- Blattlappen stumpf bis abgerundet, der mittlere und die beiden oberen seitlich seicht und unregelmäßig gelappt, die unteren oft ganzrandig

- Laubwechseltypus

- sommergrün

- Früchte

- Fruchtflügel waagrecht

- Bodenbedingungen

- frische, nährstoff- und basenreiche, milde bis mäßig saure Lehmböden, Mullböden

- Fruchtökologie

- windverbreitet (anemochor)

- Lichtbedingungen

- (schattig), halbschattig, (sonnig)

- Lichtbedingungen (Symbole)

- (●)-◐-(○)

- Sukzessiontypus

- Nebenholzart

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- krautreiche Eichen-Hainbuchenwälder, Auwälder, strauchreiche Buchenwälder, Hecken; Ebene bis mittlere Gebirgslage

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- häufig

- Kommentar zur Ökologie

- Bienenweide, auch Bienenhonig, anspruchslos, salzverträglich, Nebenholzart, Schnittheckenpflanze

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- Verbreitungsschwerpunkt: frische Carpinion- und Alno-Ulmion-Ges., ferner Ceph.-Fagenion, Tilio-Acerion, Quercetalia pub. oder (Differentialart) Berberidion; Querco-Fagetea-Klassencharakterart

- Natürliche Vermehrung (auch vegetativ)

- Stockausschlag, Adventivwurzel

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- nicht salzertragend

- Einschränkungen bzgl. Temperatur

- etwas wärmeliebend

- Empfehlung (regionalen Aspekt)

- bedingt geeignet für den städtischen Straßenraum

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- empfohlen für die Bienenweide; wichtige Nährpflanze für Wildbienen

- Biotoptyp

- Landschaft: Waldsäume, Waldränder, Feldgehölz, Hecken, Böschungen; Stadt: Grünflächen, Gärten, Dachgärten

- Verwendungshinweis

- Lebendbau: Hangsicherung, Straßen; Einzelbaum oder Gehölzreihe

- Zielgruppe

- Landwirte; Forstwirte, Jäger und Waldbesitzer; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen; Haus- und Kleingärtner; Imker

- Zielgruppe Abkürzung

- L, F, K, H, I

- Nektar

- mittel bis sehr gut

- Pollen

- wenig bis mittel

- Honigtau

- Tracht möglich von Mai bis Juli, wird von mindestens 5 Lausarten produziert

- Blütenbesuchende Insekten

- Wird von Nomada hirtipes als Nektarquelle verwendet.

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Frühlings-Seidenbiene (Colletes cunicularis), Fuchsrote Sandbiene (Andrena fulva), Rotfransige Sandbiene (Andrena haemorrhoa), Andrena barbilabris, Andrena bucephala, Andrena chrysosceles, Andrena congruens, Andrena ferox, Andrena flavipes, Andrena fulvida, Andrena minutula, Andrena minutuloides, Andrena nana, Andrena nitida, Lasioglossum pauxillum, Rostrote Mauerbiene (Osmia bicornis), Andrena alfkenella, Gelbbindige Furchenbiene (Halictus scabiosae), Pförtner-Schmalbiene (Lasioglossum malachurum) und Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta)

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Blätter werden von (Megachile maritima) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt.

- Steckbriefe Wildbienen (www.Wildbienen.info.de)

- Steckbrief Nomada hirtipes Steckbrief Colletes cunicularius Steckbrief Andrena haemorrhoa Steckbrief Andrena bucephala Steckbrief Osmia bicornis Steckbrief Halictus scabiosae Steckbrief Osmia cornuta

- Rinde

- Borke hellbraun mit netzartigen Leisten

- Spross

- Endknospen 4-6 mm lang, Knospen braun, Zweige zuweilen mit Korkleisten, anfangs kurz behaart

Breunig, T. et al. (2021): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs.; Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.; Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Metzing, D. et al. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Trachaeophyta) Deutschlands .; Parolly, G. et al. (2019): Schmeil-Fitschen: Die Flora Deutschlands und angrenzender Länder.. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim, 97. Aufl.; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Ruppertshofen, Heinz et al. (1995): Der summende Wald - Waldimkerei und Waldhygiene.. Ehrenwirth, München, 8., völlig neubearb. und erw. Aufl.; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; Schönfelder, P. (2011): Das neue Handbuch der Heilpflanzen.. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart: 502. 978-3-440-12932-6.; SDW Bundesverband (2000 ff): Der Feldahorn.Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Online: http://www.sdw.de/cms/upload/pdf/SDW_FB_Feldahorn_Online_2.pdf.; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google