Wissenswertes zu diesem Pflanzenindivuduum

Populus tremula L. 1753

Salicaceae

- Weidengewächse (APG IV)Zitterpappel, Espe, Aspe

Akzessionnummer: LG-Z-097-5466

Pflanzjahr: 2002

Patenschaftstext: Unserem Enkel Robin Rühle 17.4.2014

Taxonkonzept: The Plant List (2014), version 1.1

Verbreitung: Europa, Türkei, Levante, Kaukasus, Sibirien, Amur, Sachalin, Kamschatka, Zentral-Asien, Mongolei, Korea, Japan, China; Algerien

Größe: 5 - 20 (m)Blütezeit: II - IV

Populus tremula L. - Accepted: Populus tremula L. bei Zander 2008; Familie: Salicaceae (Zander 2008)Populus tremula L. - Accepted: Populus tremula L. bei The Plant List (2010); Familie: Salicaceae (APG III)Populus tremula L. - Accepted: Populus tremula L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Salicaceae (APG III)Populus tremula L. - Accepted: Populus tremula L. bei Schmeil-Fitschen 2019; Familie: Salicaceae (APG III)Populus tremula L. - Accepted: Populus tremula L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Salicaceae (APG IV)Populus tremula L. - Accepted: Populus tremula L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Salicaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blüten

- zweihäusig, Deckblätter tief eingeschnitten, am Rand lang bewimpert

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Blütenökologie

- windbestäubt

- Lebensform

- holzig, Baum

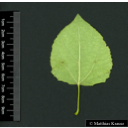

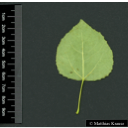

- Blätter

- Blattspreite oberseits mattgrün, unterseits grau- bis blaugrün, an der Spitze abgerundet, stumpf oder spitz,Rand grob buchtig gezähnt, ohne oder mit sehr schmalen kaum mit der Lupe erkennbarem durchsichtigem Saum, Spreite rundlich bis breit eiförmig, 3-7cm lang, aber an starken Langtrieben und Schösslingen größer und breit eiförmig oder deltoid eiförmig bis 3-eckig herzförmig

- Laubwechseltypus

- sommergrün

- Früchte

- Kapselfrucht mit zahlreichen winzigen Samen

- Bodenbedingungen

- vorzugsweise grund- oder sickerfrische, nährstoff- und basenreiche, (kalkarme wie -reiche), milde bis mäßig saure (weite Amplitude), humose oder rohe, lockere Stein- oder bindige Sand-, Löß- und Lehmböden

- Fruchtökologie

- windverbreitet

- Lichtbedingungen

- sonnig bis halbschattig

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ◐-○

- Sukzessiontypus

- Waldpionier, Rohbodenkeimer und -besiedler

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- Schlag- und Vorwaldgehölze, Gebüsche (z.B. mit Weißdorn), Mischwälder, Fichtenwälder, Eichenwälder, Buchenwälder, lichte Wälder, Waldränder, Hecken, Blockhalden, an Felsen; Ebene bis Gebirge

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- ziemlich häufig

- Kommentar zur Ökologie

- bodenbereitend, Bodenfestiger, Nebenholzart

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- temperate, mesophytische sommergrüne Laub- und Mischwälder und boreale Nadelwälder; vor allem mit Betula oder Salix caprea im Sambuco-Salicion, Folgeart im Genistion pil., auch in Prunetalia-Gesellschaften

- Natürliche Vermehrung (auch vegetativ)

- Adventivwurzel, Wurzelbrut, Wurzelstecklinge

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- nicht salzertragend

- Einschränkungen bzgl. Temperatur

- sommerwärmeliebend

- Einschränkungen bzgl. Lichtbedingungen

- lichtliebend

- Empfehlung (regionalen Aspekt)

- nicht für städtischen Straßenraum

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- Empfohlen für die Bienenweide

- Biotoptyp

- Landschaft: Waldsäume, Feldgehölz, Hecken, Böschungen

- Verwendung

- Holz wird zur Furnier- und Papierherstellung verwendet; auch als Bioenergiepflanze verwendet

- Verwendungshinweis

- Lebendbau: Rohboden, Rekultivierung

- Zielgruppe

- Landwirte; Forstwirte, Jäger und Waldbesitzer

- Zielgruppe Abkürzung

- L, F

- Nektar

- Tracht im September möglich. Wird von mindestens 2 Blattlausarten produziert

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Wird von Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea) als Nistmöglichkeit verwendet. Blätter werden von (Megachile maritima) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt. Pflanzenhaare werden von Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum) zur Konstruktion der Bruthöhle benutzt.

- Rinde

- glatte, grünlich graue Rinde mit rautenförmigen Lentizellen (Korkwarzen)

Breunig, T. et al. (2021): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs.; Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Metzing, D. et al. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Trachaeophyta) Deutschlands .; Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google