Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)

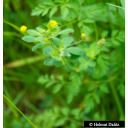

Medicago lupulina L. 1753

Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)

- Schmetterlingsblütengewächse (APG IV)Hopfenschneckenklee, Hopfenklee, Hopfen-Luzerne

Taxonkonzept: Schmeil-Fitschen 2019

Verbreitung: Europa alle Gebiete; Türkei, Levante, Kaukasus, Iran, West-Sibirien, Ost-Sibirien, Amur, Mittel-Asien, Himalaya, Mongolei, China, Nord-Afrika; eingebürgert in Nord-Amerika, Japan

Verbreitungskarte Bundesamt für Naturschutz BfN

Größe: 0,1 - 0,3 (m)

Blütezeit: V - IX

Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei Zander 2008; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (Zander 2008)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei The Plant List (2010); Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG III)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG III)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei The Plant List (2010); Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei Zander 2008; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei Rothmaler 2017; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei World Flora Online; Familie: Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) (APG IV)Medicago lupulina L. - Accepted: Medicago lupulina L. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Fabaceae (Leguminosae) (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- gelb

- Samen und Keimung

- 1 gr. = 500 Korn

- Blüten

- Blüten 2-4,5mm lang, in fast kugeligen, 10-50-blütigen Trauben, Blütenstiel kürzer als der Kelch

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Lebensform

- krautig, terrestrisch, ausdauernd (Staude)

- Blätter

- Fiedern an der Spitze oft etwas ausgerandet, mit Spitzchen, wenigstens unterseits anliegend behaart

- Früchte

- Frucht fast nierenförmig, mit 3-5 verästelten Längsnerven

- Bodenbedingungen

- sommerwarme, mäßig trockene, mehr oder weniger nährstoffreiche, basenreiche, mäßig saure bis milde, humose oder mehr oder weniger rohe Lehmböden

- Lichtbedingungen

- Halblichtpflanze

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ○ - ◐

- Wurzeltypus

- bis 50 cm tief wurzelnd

- Sukzessiontypus

- Pionierpflanze

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- Kalk-Magerrasen (Halbtrockenrasen), trockene Fettwiesen, Äcker, auch Wege, Dämme, Erdanrisse; Ebene bis mittlere Gebirgslagen (vor allem Kalk- und Lehmgebiete)

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- verbreitet

- Kommentar zur Ökologie

- Bienenweide, formenreich; früher häufiger in Weidemischungen und als Getreide-Untersaat

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- Verbreitungsschwerpunkt in Mesobromion-Ges. (schwache Verbandscharakterart), auch in warmen Arrhenatheretalia-Ges., im Caucalidion, Fumario-Euphorbion oder Sisymbrion, Ver., Ord. Mesobromion, Arrhenatheretalia elatioris (D)

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- nicht salzertragend

- Einschränkungen bzgl. Temperatur

- etwas wärmeliebend

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Generelle Empfehlung

- Empfohlen für die Bienenweide

- Verwendungshinweis

- Aussaatwürdige Art für Blumenwiesen im Siedlungsbereich; aussaatwürdige Art für artenreiche Wiesen im Außenbereich

- Zielgruppe

- Landwirte; Haus- und Kleingärtner; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen; Streuobstwiesenbewirtschafter

- Zielgruppe Abkürzung

- L, H, K, S

- Nektar

- mittel bis gut

- Pollen

- wenig bis mittel

- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen

- Andrena labialis

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Lasioglossum marginellum, Lasioglossum pauxillum, Andrena cineraria, Andrena gravida, Andrena nigroaenea, Andrena nitida, Andrena ovatula, Helle Erdhummel (Bombus lucorum), Gelbbindige Furchenbiene (Halictus scabiosae), Gewöhnliche Furchenbiene (Halictus tumulorum) und Lasioglossum lativentre

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Blätter werden von Luzerne-Blattschneiderbiene (Megachile rotundata) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt.

- Saatmischung

- Veitshöchheimer Bienenweide

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Parreno, Alejandra et al. (2025): Visitation records of bees in Germany (58 plots). See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31131?version=12; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google

| Geschlecht | Standort | Akzessions-Nr. | Pflanzjahr | Spende | IPEN | Lat. | Long. |

|---|