Wissenswertes zu diesem Pflanzenindivuduum

Quercus petraea (Matt.) Liebl. 1784

Fagaceae

- Buchengewächse (APG IV)Traubeneiche

Akzessionnummer: SP-LB-026-24271

Pflanzjahr: 2022

Patenschaftstext: Herrn Anton Ehrmann zum Dank für seine großzügige Förderung der Universität Hohenheim Rektor Prof. Dr. Stephan Dabbert - 2022

Taxonkonzept: The Plant List (2014), version 1.1

Verbreitung: Europa, Türkei, Syrien, Kaukasus, Nord-Iran

Größe: 15 - 40 (m)Blütezeit: IV - VI

Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei The Plant List (2010); Familie: Fagaceae (APG III)Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei Zander 2008; Familie: Fagaceae (Zander 2008)Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Fagaceae (APG III)Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei The Plant List (2010); Familie: Fagaceae (APG IV)Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei Schmeil-Fitschen 2019; Familie: Fagaceae (APG IV)Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Fagaceae (APG IV)Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Accepted: Quercus petraea (Matt.) Liebl. bei World Flora Online - APG IV (Angiosperms); Familie: Fagaceae (World Flora Online - APG IV (Angiosperms))

- Blütenfarbe

- gelb-grün

- Schutzstatus, Rote Liste

- Ungefährdet in DE und BW (*)

- Blütenökologie

- windbestäubt

- Lebensform

- holzig, Baum

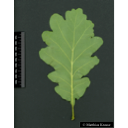

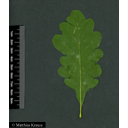

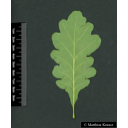

- Blätter

- Blattstiel 1-3cm lang, Blattspreite meist symmetrisch, keilförmig in den Stiel verschmälert, selten gestutzt, nie geöhrt, unterseits meist winzige Sternhaare

- Laubwechseltypus

- sommergrün

- Früchte

- Fruchtstand sitzend oder kurz gestielt, Stiel <1cm lang

- Bodenbedingungen

- trockene bis frische, meist mittelgründige lockere Stein- und Lehmböden

- Fruchtökologie

- Verbreitung durch Schwerkraft und durch Tiere (bes. Eichelhäher)

- Lichtbedingungen

- halbschattig bis sonnig (Lichtholzart)

- Lichtbedingungen (Symbole)

- ◐-○

- Wurzeltypus

- Tiefwurzler

- Natürliches Vorkommen (Habitat)

- wichtiger heimischer Waldbaum, häufig und bestandsbildend in Eichenwäldern der tieferen Gebirgslagen und des Hügellandes; wintermilde, luftfeuchte Klimalage

- Häufigkeit des Auftretens (in welcher Region?)

- häufig und bestandsbildend; Hauptholzart

- Kommentar zur Ökologie

- bodenaufschließend; leicht zersetzliche Laubstreu; z.T. noch heute im Niederwaldbetrieb

- Vegetationstypus und Synökologie (Pflanzengesellschaft)

- sommergrüne Laubmischwälder der gemäßigten Zone; vor allem Quercetalia rob.-Ges. oder Luzulo-Fagenion, ferner Carpinion oder Quercetalia pubesc., Querco-Fageatea-Klassencharakterart

- Natürliche Vermehrung (auch vegetativ)

- Stockausschlag, Adventivwurzel

- Einschränkungen bzgl. Bodenbedingungen

- resistent gegen Bodensalz; [nicht salzertragend (floraweb.de)]

- Einschränkungen bzgl. Feuchte

- Standorte mit hohem Grundwasser und Staunässe meidend

- Einschränkungen bzgl. Temperatur

- etwas spätfrostempfindlich

- Einschränkungen bzgl. Lichtbedingungen

- halbschattig bis sonnig

- Status der Einbürgerung

- indigen, Status nach BfN: I = etablierte Indigene und Archäobiota

- Bezug zur Region

- heimischer Waldbaum

- Generelle Empfehlung

- empfohlen für die Bienenweide

- Biotoptyp

- Landschaft: Waldbaum, Feldgehölz, Hecken, Böschungen; Stadt: Grünfläche, Straßenbaum, Gärten

- Verwendungshinweis

- Lebendbau: Straßen, Rekultivierung; Stadt: Hofbaum, Parkbaum, Alleebaum

- Zielgruppe

- Forstwirte, Jäger und Waldbesitzer; Kommunale Einrichtungen, öffentliche Verwaltungen; Haus- und Kleingärtner

- Zielgruppe Abkürzung

- F, K, H

- Honigtau

- Tracht möglich von April bis Oktober. Wird von mindestens 7 Blattlausarten produziert

- Blütenbesuch durch oligolektische Wildbienen

- Wegwarten-Hosenbiene (Dasypoda hirtipes)

- Blütenbesuch durch polylektische Wildbienen

- Frühlings-Seidenbiene (Colletes cunicularis)

- Pflanzen nutzbar für Wildbienen

- Blätter werden von Garten-Blattschneiderbiene (Megachile willughbiella) zur Konstruktion der Bruthöhlen benutzt.

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.; Haider, M. et al. (2005): Wildbienenkataster. See: https://www.wildbienen-kataster.de; Maurizio, Anna et al. (1982): Nektar und Pollen - die wichtigsten Nahrungsquellen der Honigbiene. 4. Ehrenwirth, München, 3, überabeitete Auflage; Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen; Ruppertshofen, Heinz et al. (1995): Der summende Wald - Waldimkerei und Waldhygiene.. Ehrenwirth, München, 8., völlig neubearb. und erw. Aufl.; Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.; The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51; Werle, Susanne et al. (2015): ITS2 DNA metabarcoding of wild bee pollen loads, collected in 2020 and 2021 across all three exploratories. See: https://www.bexis.uni-jena.de/ddm/data/Showdata/31545?version=6; Westrich, P. et al. (2018): Die Wildbienen Deutschlands.. Ulmer Verlag ISBN 978-8186-0123-2.;

Diese Webseite verwendet Google Maps, um Karten und Standorte von Pflanzen in den Hohenheimer Gärten anzuzeigen. Dadurch werden unter Umständen Daten an Google weitergeleitet, was mit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbunden sein kann. Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: Datenschutzerklärung von Google